实时监测精准治霾,云开雾散蓝天回来 原创

雾霾的出现,让口罩成为了全国“畅销单品”,网络上关于雾霾及其主要成分PM2.5的调侃段子也层出不穷,而穹顶之下的人们却真切地感受到了“会呼吸的痛”。如今,十面霾伏和迷雾围城的话题,成功唤醒了人们对环境污染和治理的重视。

环境污染防治,尤其是大气环境质量改善,已经成为迫在眉睫的课题。相较于水污染和土地污染,大气污染的防治存在着监测体系覆盖不全等客观困难。在信息化时代,治理大气污染必须充分发挥云计算大数据的潜力和作用。中科宇图和华为联合打造的环保云解决方案,为治理大气污染提供了新的思路。

所谓环保云,是充分利用物联网、传感网、云计算、大数据、卫星遥感(RS)、全球定位(GPS)、地理信息系统(GIS)、虚拟现实(VR)等新一代信息技术,把各种感知设备嵌入到各种环境监控对象中,通过传输网络将云计算、大数据、物联网和环保应用整合起来,以环保业务云服务的方式打造的从监测到分析、从监管到服务的综合性解决方案。

环保云

7X24实时监测 让污染源无处遁形

众所周知,雾霾的元凶有很多:超标排放的厨房油烟、工地扬尘、焚烧垃圾产生的烟雾等,但这些污染源却往往因为极难追踪而难以对其做到有效的实时监测。环保云中的智能监测云,可通过立体监测技术,实现空气质量和污染源数据的全面采集,第一时间锁定空气污染源头。

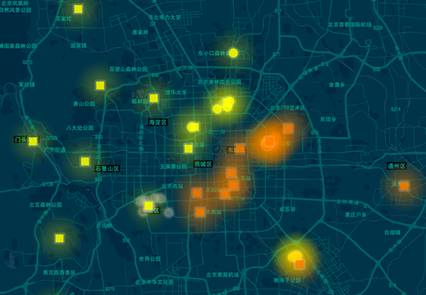

监测云利用卫星遥感技术,通过遍布地面的空气质量微型子站、高空视频监控、激光雷达等组成的“千里眼”,以及无人机高空视频监控、车载DOAS导航、污染源在线监测设备等构成的“顺风耳”,点、线、面全方位精准地对“天、空、地”进行立体监测污染源,第一时间发现并上报,并清晰地显示在监测中心的高精度地图上,实现可视化展示。

立体监测网

目前,这套创新型的雾霾治理方案,已经在北京昌平、河南平顶山、山东济南、内蒙古、郑州、成都等省市实现落地执行。

智能监测云

大数据总结规律 科学治理一网打尽

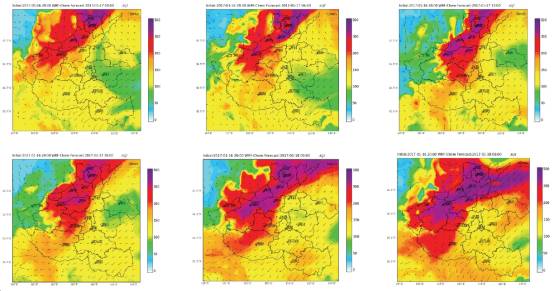

中科宇图和华为建立了一整套模型研判分析系统,能够通过覆盖“天、空、地”的立体监测手段快速掌握污染源的基本情况,而通过大数据对立体监测网络监测到的遥感数据、无人机数据、地面监测数据、网络数据和其他数据进行分析研判,可以快速甄别出排污异常企业;通过环境大数据分析和印痕、情景模拟等多元模型分析,能够抓准污染症结,快速诊断污染排放趋势,实现空气质量动态调控,全面提升精准治霾的高效性、经济性。

基于监测数据得到污染时空分布图

以上技术已成功运用到广州亚运会、南京青奥会、西安世园会等重要活动,积累了20多个空气质量预测预报案例。

重污染天气污染动态预报指导精准调控

执法必严 监管云高效监督

环保云还设置了监管云平台和举报平台,切实做到了快速实现会商、调度、指挥和专家分析,从而实现精准确定监察对象,高效执法监察。此外,监管云平台还实现了精准计算与调控,为污染防治调控决策提供支持。

通过在环保部及北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、江西、河南、山西、临汾、吕梁等30多个省、市、自治区的实践,环保监管云已经能够实现对海量数据批量处理,并结合相关优化模型,摸索出了一套筛选重点监管网格对象的解决方案,以实现科学、靶向监管的治污之路。

监管云应用

治理雾霾必须标本兼治,中科宇图和华为基于环保云联合打造的创新型生态环境监管与防控体系,为促进大气污染防治工作的系统化、科学化、法制化、精细化和信息化提供了有效探索。

假以时日,“雾开霾散却晴霁,清风淅淅无纤尘”的时光就会回来了。

好文章,需要你的鼓励

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

AI颠覆预计将在2026年持续,推动企业适应不断演进的技术并扩大规模。国际奥委会、Moderna和Sportradar的领导者在纽约路透社峰会上分享了他们的AI策略。讨论焦点包括自建AI与购买第三方资源的选择,AI在内部流程优化和外部产品开发中的应用,以及小型模型在日常应用中的潜力。专家建议,企业应将AI建设融入企业文化,以创新而非成本节约为驱动力。

字节跳动发布GAR:让AI能像人类一样精准理解图像任何区域的突破性技术

字节跳动等机构联合发布GAR技术,让AI能同时理解图像的全局和局部信息,实现对多个区域间复杂关系的准确分析。该技术通过RoI对齐特征重放方法,在保持全局视野的同时提取精确细节,在多项测试中表现出色,甚至在某些指标上超越了体积更大的模型,为AI视觉理解能力带来重要突破。

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Spotify在新西兰测试推出AI提示播放列表功能,用户可通过文字描述需求让AI根据指令和听歌历史生成个性化播放列表。该功能允许用户设置定期刷新,相当于创建可控制算法的每周发现播放列表。这是Spotify赋予用户更多控制权努力的一部分,此前其AI DJ功能也增加了语音提示选项,反映了各平台让用户更好控制算法推荐的趋势。

Inclusion AI推出万亿参数思维模型Ring-1T:首个开源的超大规模推理引擎如何重塑AI思考边界

Inclusion AI团队推出首个开源万亿参数思维模型Ring-1T,通过IcePop、C3PO++和ASystem三项核心技术突破,解决了超大规模强化学习训练的稳定性和效率难题。该模型在AIME-2025获得93.4分,IMO-2025达到银牌水平,CodeForces获得2088分,展现出卓越的数学推理和编程能力,为AI推理能力发展树立了新的里程碑。

为全天候绿电而生,海辰储能发布全球首个原生8小时长时储能解决方案

为AI+而生,海辰储能发布全球首款锂钠协同AIDC全时长储能解决方案

长时储能开启智慧未来:海辰储能生态日全球首发三大新品

Arm 借助融合型 AI 数据中心,重塑计算格局

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Adobe押注生成式AI获得回报,年度营收创历史新高

OpenAI与迪士尼达成十亿美元合作协议,米老鼠和漫威角色进入Sora

甲骨文150亿美元数据中心投资导致股价下跌

Spoor鸟类监测AI软件需求飞速增长

制药行业AI数据质量危机:垃圾进垃圾出的隐患

Harness获得2.4亿美元融资,估值达55亿美元,专注自动化AI编码后的开发流程

众智有为 致敬同路人|十年耕耘轨道交通,嘉环诺金点亮一个灯塔

华为乾崑生态大会发布MoLA架构, 鸿蒙座舱率先迈入 L3 智能时代

数智惠闽企,展车进福州|华为坤灵中国行2025·福建站成功举办,推动闽企智能化发展新征程

众智有为 致敬同路人|四川赛狄:从“碰撞”到“同路”,一位华为同路人的蜕变之旅

华为中国行2025·安徽新质生产力峰会 共绘新质生产力发展新图景

众智有为 致敬同路人|从ICT集成商到数智化赋能者,众诚科技的三十载进化论

众智有为 致敬同路人 | 同行之路:坚持长期主义,共赴电力产业新未来

传祺向往S9上市22.99万起 首批搭载华为乾崑智驾ADS 4+ HarmonySpace 5

华为发布 “4+10+N”中小企业智能化方案,打通迈向智能世界“最后一公里”

2025华为坤灵秋季新品发布会