CTO下午茶: 当我们谈论万物互联时,我们在谈论什么?

作者:曹图强 思科全球副总裁、大中华区 CTO

一片嫩叶,汲日月精华,沐春秋雨露,汇山水灵性。一朝脱离大树,便需要经过杀青、揉捻、烘干、渥堆、压制等等一系列脱胎换骨的考验,方百炼成茶。再静静地历经岁月,转化出弥久醇香。最后经沸水冲拂,热烈中,舒展沉浮,一吐芬芳。

“禅茶一味”,越是看似简单的东西,越有无比深刻的内容。茶如此,人如此,企业亦如此。

从最初的 “多协议路由器” 到如今的 “万物互联”,过去 30 多年,思科几乎成了 “互联网” 的同义词。思科的软硬件系统承载着全球 80% 的互联网通信,在进入的每一个领域都成为市场的领导者,创造着一个又一个技术传奇。

大浪淘沙。我始终认为,支持思科成功的根本,源于对 “互联网” 本质的深刻理解,以及对 “万物互联” 这一未来发展方向的把握。这两者相辅相成,如同分别握着 “显微镜” 和 “望远镜” 的两只手。“显微镜” 观战术、现本质:明察秋毫、见微知著;“望远镜” 看战略、指方向:高瞻远瞩、洞察未来。

那么,“互联网” 的本质是什么?“万物互联” 又是什么呢?

用中国人的汉字来回答这个问题,最为精辟易懂。

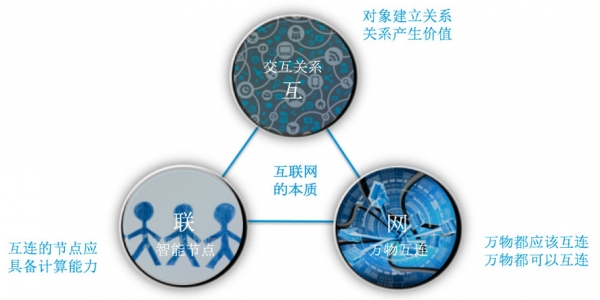

什么是 “互联网”?互联网就是 “网、联、互”。

· “网”:即物理的相互连通,强调的是节点和节点之间的连通,网络就是节点和节点之间的关系的总和;

· “联”:即网络节点是智能节点,要有广义的计算能力,能够处理、存储和发布信息;

· “互”:即交互关系;物理上连通的智能节点之间要在各个层面互动起来。网络建立关系,关系产生价值。

观察思科的成长轨迹,我们可以更直观地理解 “网、联、互”。

· 从创立到今天,思科推出了一系列的路由器、交换机等产品,一直推动着世界的广泛连接——“网”;

· 2009 年起,思科推出了 UCS 和数据中心网络,正式挺进网络计算 ——“联”;

· 32 亿美金收购 WebEx,34 亿美金收购 TANDBERG 等等大手笔,以及对 “云” 的密集部署,都是致力于提高基于网络的交互能力——“互”。

思科不断演进的企业网络、数据中心、协作等产品架构,是“网、联、互”的经典范例。

因此,也可以说,理解了互联网就理解了思科。

如果说过去的思科致力于 “互联网”,现在的思科则致力于 “万物互联”。在思科看来,互联网和物联网(IoT)的未来就是万物互联(Internet of Everything,简称 IoE),就是通过 Internet 连接人、流程、数据以及万物(Networked Connections of People, Process, Data, Things)。

思科倡导的 “万物互联”,几乎成为目前物联网领域出镜率最高的术语了。

同样,用 “网、联、互” 来分析 “万物互联”,又会有怎样的解读呢?

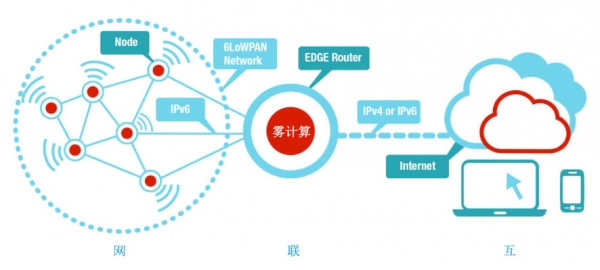

对 IoE/IoT 而言,“网”,这个万物互联的基础,将呈现出更加多样化的格局,新技术、新协议、新方式层出不穷。思科布局低功耗无线技术,6LowPan、LoRA 以及各种工业低功耗无线,正是致力于给 IoE 的应用提供成熟可靠的接入技术和产品。

在“联”的层面上,思科创新性地提出了Fog Computing(雾计算)的概念和架构。未来无论IoE/IoT的智能终端节点的网络拓扑结构如何,这些智能节点都需要通过一个被称为“现场计算”(Field Computing)的网络节点互联到互联网,并进一步联接到云端。这个现场计算的节点,就是雾计算节点。通俗理解的话,可以说 “云在天边,雾在身边”。雾计算在IoE/IoT网络现场,承担着多协议网关以及多业务网关的作用,是物联网中分布式计算和智能的重要组成部分。

最后是 “互”,IoE/IoT 的特点决定了 IoE/IoT 总体架构必定是一个 “云” 架构,“万物” 通过 “雾节点” 接入互联网,并在云端进行丰富的交互。在云端,如此大规模的业务接入,如此频繁快速的业务部署和变化,如此巨量的计算和服务需求,都要求 “云” 本身和“云”网络更加具备 ASAP 特性:Analyze(分析),Simplify(简单),Automate(自动化)和 Protect(保护)。

万物互联,看似复杂实则简单,万物互联就是 “网、联、互”;

万物互联,看似简单实则深刻,万物互联里蕴涵着巨大能量;

未来已来,时不我待。 唯有把握时机,以变应变,以创新促变革。尽管 “路漫漫其修远兮”,我辈将上下求索,永不止步!

万物互联正当时!

思科全球副总裁、大中华区 CTO

好文章,需要你的鼓励

CES上杨元庆首谈AGI,碾压人类的叙事不会让AI更聪明

很多人担心被AI取代,陷入无意义感。按照杨元庆的思路,其实无论是模型的打造者,还是模型的使用者,都不该把AI放在人的对立面。

MIT递归语言模型:突破AI上下文限制的新方法

MIT研究团队提出递归语言模型(RLM),通过将长文本存储在外部编程环境中,让AI能够编写代码来探索和分解文本,并递归调用自身处理子任务。该方法成功处理了比传统模型大两个数量级的文本长度,在多项长文本任务上显著优于现有方法,同时保持了相当的成本效率,为AI处理超长文本提供了全新解决方案。

Gmail新增Gemini驱动AI功能,智能优先级和摘要来袭

谷歌宣布对Gmail进行重大升级,全面集成Gemini AI功能,将其转变为"个人主动式收件箱助手"。新功能包括AI收件箱视图,可按优先级自动分组邮件;"帮我快速了解"功能提供邮件活动摘要;扩展"帮我写邮件"工具至所有用户;支持复杂问题查询如"我的航班何时降落"。部分功能免费提供,高级功能需付费订阅。谷歌强调用户数据安全,邮件内容不会用于训练公共AI模型。

华为研究团队突破代码修复瓶颈,8B模型击败32B巨型对手!

华为研究团队推出SWE-Lego框架,通过混合数据集、改进监督学习和测试时扩展三大创新,让8B参数AI模型在代码自动修复任务上击败32B对手。该系统在SWE-bench Verified测试中达到42.2%成功率,加上扩展技术后提升至49.6%,证明了精巧方法设计胜过简单规模扩展的技术理念。

联想集团混合式AI实践获权威肯定,CES期间获评“全球科技引领企业”

CES上杨元庆首谈AGI,碾压人类的叙事不会让AI更聪明

CES 2026 | 重大更新:NVIDIA DGX Spark开启“云边端”模式

Gmail新增Gemini驱动AI功能,智能优先级和摘要来袭

研究发现商业AI模型可完整还原《哈利·波特》原著内容

Razer在2026年CES展会推出全息AI伴侣项目

CES 2026:英伟达新架构亮相,AMD发布新芯片,Razer推出AI奇异产品

通过舞蹈认识LimX Dynamics的人形机器人Oli

谷歌为Gmail搜索引入AI概览功能并推出实验性AI智能收件箱

DuRoBo Krono:搭载AI助手的智能手机尺寸电子阅读器

OpenAI推出ChatGPT Health医疗问答功能

Anthropic寻求3500亿美元估值融资100亿美元

思科人工智能研究:97%的AI领导者实现规模化价值 基础设施决策成就领先优势

企业AI就绪安全网络架构,你跟上了吗?

思科携手英伟达推出面向 Neocloud、企业与电信行业的人工智能创新方案

拨开AI迷雾,思科《2025年人工智能就绪指数》揭示企业AI落地“真相”

思科人工智能研究:人工智能就绪型企业在价值竞赛中遥遥领先

思科发布业内最具扩展性与效能的51.2T路由系统 为分布式AI工作负载树立新标杆

思科任命Ben Dawson为亚太、日本及大中华区总裁兼销售高级副总裁

思科AI生态布局:成为企业AI转型的第一选择

思科的AI战略蓝图:连接好AI,守护住AI

思科科技创新AI峰会成功举办 并发布2025《网络安全就绪指数》