地铁传送网迈进OTN新时代

华为近期宣布,其数通与OTN(Optical Transport Network,光传送网络)集成解决方案成功中标上海地铁高速数据网项目,助力国内首个城市轨道交通上层骨干传送网络建设,并成为OTN产品在国内地铁的首次应用。

上海市轨道交通于1993年5月28日正式运营,经过20多年的快速发展,截至2016年12月,共开通地铁线路14条(1-13号线、16号线),全网运营线路总长617公里,车站366座,运营里程和线网规模均雄居全球首位,是全世界最大的城市地铁系统。

随着规模日益扩大,城市轨道交通在城市中的地位日益提升,各条线路之间的协调和管理变得越来越重要。为此,上海市建立了轨道交通主用网络协调及应急中心,即COCC。COCC作为协调城市各交通子系统及处理应急事件的总控制中心,承载了全轨道线网列车运行、客运管理、电力供给、设备监控、防灾报警等中心级职能。在非正常情况下,COCC也承担着事件处理的现场指挥中心功能。本次上海地铁高速数据网项目,就是为了连接上海轨道交通各条线的控制中心(OCC)、上海轨道交通主备网络协调及应急中心(COCC、BCOCC)、城市轨道和公交总队、公安分控中心、主备无线交换中心(MSO、BMSO)、软交换中心(规划)、清分中心(ACC)、数据中心、清分中心、培训中心、申通OA网络中心、运营公司等轨道交通上层管理应用节点,形成COCC对所有线路的监控、指挥和协调。

根据建设需求,上海地铁高速数据网项目主要面临如下3个挑战。

业务众多,带宽需求高:作为全球最大的地铁系统,上海市目前共运营14条地铁,将来还将扩充到21条地铁线路,所有线路的OCC的信息都要传递到COCC。根据统计,OCC与COCC之间的通信包含三大系统共计26种业务类型,如专用无线业务、ATS业务、PIS业务、CCTV业务、办公OA业务等,需要传送网提供足够大的带宽,并能为未来新增业务预留出足够的可扩容空间。

子系统隔离,传输性能要求高:高速数据网承载的业务包含ATS列车调度、AFC售票等对可靠性、实时性、安全性要求非常高的业务,同时各业务的运营部门间需要相互独立不受干扰,且不同业务之间必须要能实现物理隔离,对网络的性能指标和通道间隔离有非常高的要求。

组网规模大,可靠性要求高:整张高速数据网包括传输平台、数据运营执行网、数据运营管理网和低速数据业务网。共有两个环19个节点,覆盖全上海市所有OCC,组网规模空前。在网络中,无论是TDM业务,还是以太网业务,都需要有高可靠性的网络作保障,能够保证故障场景下及时倒换,确保业务正常运行。

为了满足建网需求,华为公司通过深入分析组网拓扑和业务需求,采用分层架构将网络分为4层:底层设置基础传送平台(光传送网),上层利用传送通道独立构建数据运营执行网络(运营网),数据运营管理网络(管理网)和低速数据业务网络(接入网)。光传送网采用华为先进成熟的OTN技术,在各上层节点间通过光缆连接组建成带宽不低于400G的光纤环网;数据执行网、数据管理网和接入网通过光传送网的硬管道隔离承载。该方案有如下几个特点:

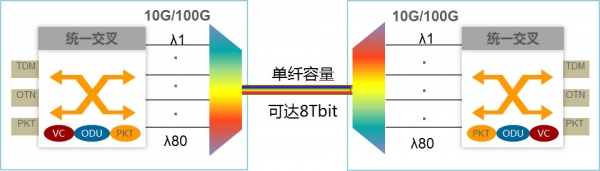

可扩展超大带宽:OTN系统采用40/80波10G组网,初期开通26波,后期可通过增加线卡实现带宽扩展,并支持10G/100G混传。每个10G通道能够承载ODU2/ODU1/ODU0业务颗粒,能将地铁不同业务通过不同的业务封装到ODUk管道进行承载,ODUk颗粒支持绑定为以太网或SDH管道。这样,电话等TDM业务就能通过SDH封装到ODUk中进行承载,视频监控、PIS等分组业务就能通过以太网封装到ODUk中进行承载,从而实现了SDH与以太网业务在同一根光纤承载,并能够满足今后业务量扩容要求。

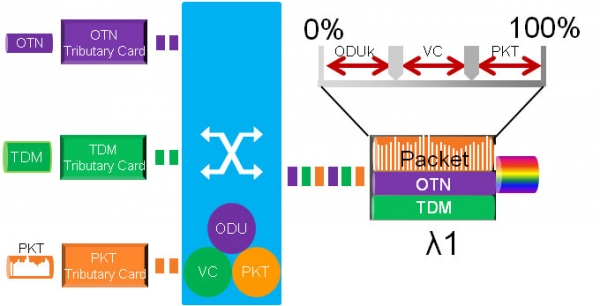

物理隔离,时隙交换:华为OTN产品采用波长+ODUk+VC三重物理隔离,能将地铁不同类型的业务通过不同的管道进行承载,从而实现了业务的物理隔离,确保了业务的安全性,并能提供端到端的带宽保障,防止某条业务突发从而影响其他系统业务。在设备内部,采用基于ODUk的时隙交换,使得各类业务的传输时延与抖动非常低,传输指标稳定,不受业务量的变化而变化,非常适合ATS等重要业务的传输。

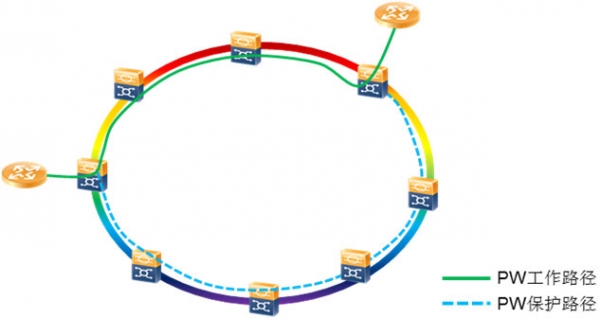

高可靠多重保护:OTN支持各种设备级保护,如主控、交叉、时钟和电源1+1保护,能够确保设备高可靠正常运行。在网络级保护层面,设备支持TDM保护(如SNCP)和分组保护(如PW APS),全面保证各类业务安全可靠。同时,OTN网络支持后续扩展成ASON网络,通过MESH组网实现业务多路径,实现业务“有路就达”,进一步提升业务的可靠性。

作为全球领先的传送网解决方案供应商,华为公司所提供的轨道交通OTN传送网解决方案以其大带宽、低时延、高可靠性、高安全等特性,获得客户的高度认可,助力上海市轨道交通网络朝着云计算、大数据、智能化的方向持续发展。

好文章,需要你的鼓励

SanDisk重塑经典SSD品牌:WD Black和Blue正式更名为Optimus系列

西部数据闪存业务分拆后,SanDisk宣布将停用广受欢迎的WD Black和Blue品牌,推出全新的SanDisk Optimus系列NVMe产品线。WD Blue驱动器将更名为SanDisk Optimus,而高端WD Black驱动器将分别更名为Optimus GX和GX Pro。尽管品牌变更,底层硬件和供应链保持不变。然而受全球内存短缺影响,预计2026年第一季度客户端SSD价格可能上涨超过40%。

上海AI实验室研究者想出妙招:让AI像优秀学生一样高效思考,告别“想太多“毛病

上海AI实验室开发RePro训练方法,通过将AI推理过程类比为优化问题,教会AI避免过度思考。该方法通过评估推理步骤的进步幅度和稳定性,显著提升了模型在数学、科学和编程任务上的表现,准确率提升5-6个百分点,同时大幅减少无效推理,为高效AI系统发展提供新思路。

福特汽车准备在车载系统中引入AI智能助手

福特汽车在2026年消费电子展上宣布将在车辆中引入AI助手技术。该AI助手最初将在福特和林肯智能手机应用中推出,从2027年开始成为新车型的原生功能。福特希望通过AI技术实现车辆个性化体验,提供基于位置、行为和车辆能力的智能服务。同时,福特将采用软件定义车辆架构,推出自研的高性能计算中心,提升信息娱乐、驾驶辅助等功能。

MIT团队让机器人终于不再“卡顿“:一种让机器人像人一样流畅反应的突破性技术

MIT团队开发的VLASH技术首次解决了机器人动作断续、反应迟缓的根本问题。通过"未来状态感知"让机器人边执行边思考,实现了最高2.03倍的速度提升和17.4倍的反应延迟改善,成功展示了机器人打乒乓球等高难度任务,为机器人在动态环境中的应用开辟了新可能性。

智能体驱动全球创新浪潮,微软携手前沿伙伴迈进消费电子新未来

达索系统在CES 2026上展示AI驱动的医疗创新, 重塑精准、可预测与个性化医疗

Arm 发布 20 项技术预测:洞见 2026 年及未来发

美光推出全球首款面向客户端计算的 PCIe 5.0 QLC SSD

SanDisk重塑经典SSD品牌:WD Black和Blue正式更名为Optimus系列

福特汽车准备在车载系统中引入AI智能助手

ChatGPT推出健康模式:结合医疗数据提供个性化建议

福特推出AI数字助理及新一代BlueCruise自动驾驶技术

联想Legion Pro可卷曲概念机展现移动大屏游戏新体验

印度和新加坡在智能体AI采用方面超越全球同行

华硕CES 2026新品:更小巧的ProArt GoPro笔记本和升级版Zenbook Duo

n8n警告CVSS满分漏洞影响自托管和云版本

openGauss熊伟:oGRAC+超节点,AI数据库的下一个五年

山河为证,荣誉加冕,华为乾崑助传祺向往S9首次智行中国顺利收官

众智有为 致敬同路人|十年耕耘轨道交通,嘉环诺金点亮一个灯塔

华为乾崑生态大会发布MoLA架构, 鸿蒙座舱率先迈入 L3 智能时代

数智惠闽企,展车进福州|华为坤灵中国行2025·福建站成功举办,推动闽企智能化发展新征程

众智有为 致敬同路人|四川赛狄:从“碰撞”到“同路”,一位华为同路人的蜕变之旅

华为中国行2025·安徽新质生产力峰会 共绘新质生产力发展新图景

众智有为 致敬同路人|从ICT集成商到数智化赋能者,众诚科技的三十载进化论

众智有为 致敬同路人 | 同行之路:坚持长期主义,共赴电力产业新未来

传祺向往S9上市22.99万起 首批搭载华为乾崑智驾ADS 4+ HarmonySpace 5