CTO下午茶:化繁为简,面面俱到

ZD至顶网网络频道 03月07日 综合消息:经常接触不同行业的 CTO,我发现谈到 IT 系统,大家关注的方向往往差异很大。有时,即使是处在同一行业,也会因企业规模的不同而各有侧重。

例如,制造行业较多关注的是整体 IT 的成本,一直到未来 3~5 年内的 TCO(Total Cost of Ownership,即整体拥有成本);医疗行业,比如医院,更在意整体应用系统的稳定性、可管理性和安全性,毕竟医院的很多临床业务应用直接关系到患者的身心健康甚至生命安危;金融行业,比如银行、证券,则更聚焦在 IT 系统的安全性、性能表现、以及未来随业务扩展的平滑和敏捷性,因为对他们而言,安全、性能、速度意味着更好的服务体验。

然而,万变不离其宗。不改变 IT 架构,这些需求会越来越难以满足。

这并非夸大其辞,一位制药行业的 CTO 曾对我说:5年前,公司的业务规模只有 200 万销售额,1台服务器挂个磁盘阵列就轻松解决业务需求;现在,公司年销售额猛增至 30 多个亿,业务部门信息化应用的需求也越来越多,服务器和存储的数量快速增加,IT 架构扩展、运维管理的瓶颈越来越突出,IT 投资也逐年攀升!这位 CTO 坦言,这些问题已困扰他多时。

当企业规模开始迅速扩大,旧有的 “膏药式” IT 采购和部署方式的潜在弊端会被骤然放大——高昂的采购和维护成本、充满风险的扩展过程、不同品牌厂家带来的兼容性问题,甚至出现问题后的互相推诿……

有没有一项能化繁为简、面面俱到的强大技术呢?

有!超融合架构,在国外被称为 Hyperconverged infrastructure。从这个技术诞生之日起,它就备受 CTO 们的关注。

IDC 最新的一项全球范围调查数据[1] 表明,在 2014~2019 年间,超融合架构以近 70% 的年复合增长率,成为行业 CTO 们的战略投资首选。

超融合架构的最大特点就是将传统 IT 架构中彼此隔离的网络、服务器和存储系统基于虚拟化平台进行融合。不过,这种融合的能力不同厂商之间也是百家争鸣,各显神通。

然而从本质上讲,基本可以概括为组装型、开源型和商用型三类。

组装型:由用户自行采购设备,采购成本低,但达到最佳实践需要用户凭经验摸索,时间成本较高,最大的问题是兼容性隐患大、可靠性差、故障率高。

开源型:用户主要选择开源软件降低成本,主要的陷阱是软件的碎片化,一旦开源系统服务外包的核心人员离职,后续运维与维护就会面临很大的挑战。

商用型:用户选择信赖的厂商,采用商用软件+商用硬件,主流商用公司之间的互认证,保障了兼容性和可靠性。

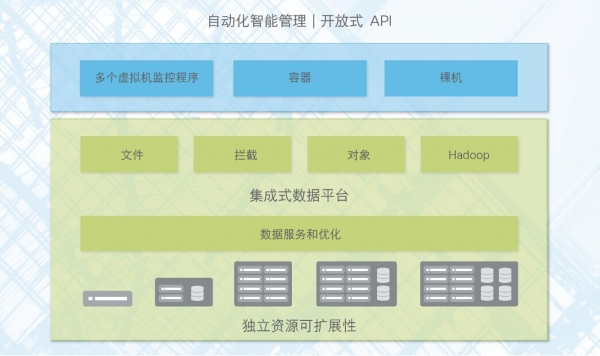

而作为商用型的领头羊,思科希望达到更全面、更深入的融合,并非简单集成——思科 HyperFlex 超融合架构,目前也是业界唯一将网络、计算和存储系统、虚拟化软件进行深度融合的最完整超融合架构。

深度融合的特点,使思科 HyperFlex 超融合架构不仅具备强大的数据优化能力,而且支持统一管理,可面向更广泛的工作负载,从而实现管理的简化、扩展的平滑性和整体成本的收缩。

江苏利诚纺织集团近期建设的第二代 IT 系统,通过引入思科 HyperFlex 超融合架构,采购成本降低了约 15%,服务和管理成本降低了 30% 左右。不仅大幅降低了 TCO,提高了 ROI,IT 也更加高效,更能聚焦于业务创新。

记得金庸的《笑傲江湖》中,风清扬传授给令狐冲的 “独孤九剑”,把破解普天下所有兵器和拳脚功夫的招数,简化浓缩成九式。这和我们今天聊的思科 HyperFlex 超融合架构,颇有异曲同工之妙。

化繁为简,也正是驱动科技发展的有趣动力之一。

好文章,需要你的鼓励

OpenAI收购高管教练AI工具Convogo团队

OpenAI宣布收购商业软件平台Convogo的团队,该平台帮助高管教练、顾问和人力资源团队自动化领导力评估和反馈报告。OpenAI仅收购团队而非技术,三位联合创始人将加入OpenAI从事AI云服务工作。Convogo产品将停止运营。这是OpenAI一年内的第九次收购,主要目的是获取人才和能力。

AWS推出AI图像编辑新突破:用说话就能精准移动图片中的物体!

这项由香港中文大学和AWS团队联合开发的研究推出了TALK2MOVE系统,实现了用自然语言精准操作图片中物体的位置、角度和大小。该系统采用强化学习训练方式,通过空间感知奖励机制和智能步骤采样技术,在移动、旋转、缩放三类操作上的准确率显著超越现有方法,同时大幅降低了对昂贵训练数据的依赖,为AI图像编辑领域带来重要突破。

抛弃传统的市场推广手册,迎接AI时代的新策略

在Build Mode节目中,GTMfund合伙人Paul Irving分享了AI时代初创企业市场推广的实用建议。他强调当技术优势变得短暂时,分销渠道成为最后的护城河,每家公司都需要针对特定客户群体制定独特的市场策略。Irving建议专注于一到两个推广渠道,利用AI实现精准客户触达,并通过建立真实关系网络获得成功。

斯坦福大学等联合发布:AI助手在企业政策执行上竟然“偏科“得如此严重

斯坦福大学等知名机构联合研究发现,企业AI助手在执行组织政策时存在严重"偏科"问题:处理允许请求时成功率超95%,但拒绝违规请求时仅13-40%。研究团队开发的COMPASS评估框架通过8个行业5920个测试问题,揭示了AI助手普遍缺乏"拒绝技能"的问题,并提出了针对性训练解决方案。

OpenAI推出ChatGPT Health医疗问答功能

OpenAI收购高管教练AI工具Convogo团队

抛弃传统的市场推广手册,迎接AI时代的新策略

谷歌将Gemini AI功能推送至Gmail,用户可选择关闭

AI竞赛点燃欧洲数据中心债券市场热潮

IBM API Connect关键漏洞可导致身份验证绕过

CES 2026智能戒指新品:Pebble Index 01记录想法不追踪健康

AI聊天机器人让人上瘾的隐秘手段揭秘

AI将在2026年重塑网络安全策略

CES主题演讲分析:智能体AI如何为现实世界影响奠定基础

Snowflake收购Observe以增强其可观测性能力

三星Galaxy Tab A9 Plus限时降价70美元

思科人工智能研究:97%的AI领导者实现规模化价值 基础设施决策成就领先优势

企业AI就绪安全网络架构,你跟上了吗?

思科携手英伟达推出面向 Neocloud、企业与电信行业的人工智能创新方案

拨开AI迷雾,思科《2025年人工智能就绪指数》揭示企业AI落地“真相”

思科人工智能研究:人工智能就绪型企业在价值竞赛中遥遥领先

思科发布业内最具扩展性与效能的51.2T路由系统 为分布式AI工作负载树立新标杆

思科任命Ben Dawson为亚太、日本及大中华区总裁兼销售高级副总裁

思科AI生态布局:成为企业AI转型的第一选择

思科的AI战略蓝图:连接好AI,守护住AI

思科科技创新AI峰会成功举办 并发布2025《网络安全就绪指数》