F5G全光数据中心创新技术,构建全新DCI网络

6月15日~16日,华为伙伴暨开发者大会2022成功举办。在“与光同行,F5G行业创新技术分享”专场,华为光系统首席专家张德江,分享了在数据中心互联网络的发展趋势,以及华为光技术在数据中心网络的创新应用。

华为光系统首席专家张德江

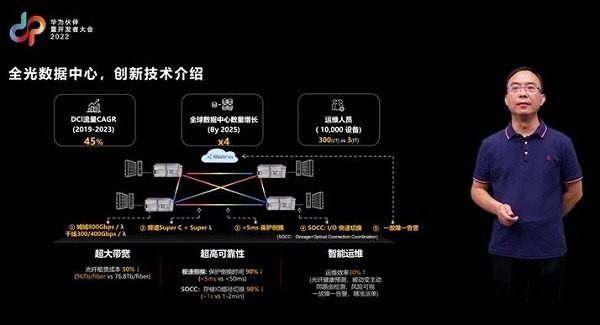

数据中心互联网络(DCI)是行业数字化转型的重要基础设施。随着大数据、云计算、移动互联网快速发展,全球数据中心的流量和数量与日俱增。根据相关报告,DCI流量年复合增速达到45%,全球数据中心的数量也将增加4倍以上。流量持续的高速增长,也意味着运营成本的增加。因此,通过技术创新,帮助企业建设能满足数字化发展的更高速、可靠、高效的联接,成为了华为的投入方向。

提供更大单纤容量,降低单bit成本

WDM(波分复用)将多个不同的波长复用到一根光纤中进行传输,极大提升了光纤的带宽传输能力,成为DCI大带宽时代的首选方案。而超大型数据中心互联网络原规划使用8~10年的DCI网络,不到3年就面临带宽瓶颈,促使WDM技术在单波道速率和波道数量上持续创新,突破传输容量的瓶颈。

在单波道速率方面,华为依托自研光电器件和DSP能力,通过光电合封工艺,端到端损伤补偿算法,不断逼近香农极限:在DCI干线将200G速率,提升到300G/400G,在传输距离能力不变的前提下提升单波速率,为业界提供单纤容量最大的长距解决方案;在城域DCI传输上,从400G全面演进到800G代际,不断下降单Bit成本,为业界提供城域覆盖最完整,成本最优的解决方案。

在波道数量方面,华为坚持扩展频谱,向频谱要带宽,通过新型增益光纤与工艺突破,SRS效应控制技术等创新,实现业界首个Super C+L的超宽频谱创新,为光纤传输提供更多的波道数,领先业界能力25%。同时,华为独有的Super C 和L的联动控制技术,通过Dummy Light提升光谱稳定性,保障系统端到端的可靠。

张德江表示:“华为通过单波速率提升和频谱不断扩展,将实现单纤96T bit/s的传输能力。最大限度释放光纤潜力,助力数据中心互联带宽提速。”

提供更可靠的DCI网络,为业务保驾护航

超高速的数据中心互联网络,意味着每1微秒都有海量的数据在网络中流动,一旦出现故障,会有海量的数据丢失或者阻塞,影响应用业务。据统计,一线城市光纤故障每年约200次,而每一次光纤故障都可能导致高额的经济损失或者客户流失。

华为推出“存储与光协同”(SOCC)技术方案,在光链路和存储I/O链路两个层面,提供更高效的链路冗余保护机制。一方面,基于创新的光器件和智能算法,在光链路层面,将保护倒换时间从50毫秒降低至5毫秒,性能提升90%,大大提升了数据中心应用的业务体验。另一方面,在存储I/O链路层面,因存储设备无法直接感知光层链路的健康状态,I/O链路恢复时间过长,从而导致上层应用操作失败。基于华为的创新技术,将原来需要2-3分钟才能完成的链路切换过程,缩短至1秒,大幅度降低了应用操作的失败率。特别在金融行业,为关键数据中心业务提供了更可靠的保障。

在产业上,华为在持续投入和追求更高的技术能力发展;在行业上,数字化转型也为光技术创新提供了更多可能性。任何创新技术的产生、落地与成长,都是从业务发展现实需求出发的主动探寻,华为也将携手客户不断创新,构筑超宽、可靠、智能的全光数据中心解决方案,为客户创造新的价值。

来源:业界供稿

好文章,需要你的鼓励

R语言重获关注 Tiobe编程语言排行榜重返前十

R语言在Tiobe 12月编程语言流行度指数中重返前十,排名第10位,占比1.96%。作为统计计算专用语言,R语言凭借在统计分析和大规模数据可视化方面的优势重新获得关注。尽管传统软件工程师对其语法和扩展性存在质疑,但R语言在大学和研究驱动行业中仍表现出色,在快速实验、统计建模和探索性数据分析领域具有独特优势。

MBZUAI和法国综合理工学院最新突破:让AI写作比人工快4倍的神奇算法

MBZUAI和法国综合理工学院联合开发的SchED算法能让AI写作速度提升3-4倍。该算法通过监测AI生成文本的置信度,采用进度感知的动态阈值策略,在保持99.8%-100%原始质量的同时显著减少计算时间。实验覆盖多种任务类型,证明了算法的有效性和鲁棒性。

AWS在re:Invent 2025后仍难构建企业AI完整解决方案

AWS在2025年re:Invent大会上展现出不寻常的防御姿态,面临证明其仍能引领企业AI议程的压力。随着微软和谷歌通过集成AI堆栈加强对CIO的影响力,AWS推出了新芯片、模型和平台增强功能。分析师认为AWS尚未成功构建统一叙述。Nova Forge是AWS最大的尝试,旨在解决其战略弱点:缺乏将数据、分析、AI和代理整合为单一路径的统一框架。但分析师指出,企业采用仍需大量工程投入,AWS仍是需要组装的零件集合。

西安交通大学突破性发现:让AI“忽略“功能词,视觉语言模型免费获得超强防御力

西安交通大学研究团队发现,AI视觉语言模型容易受到功能词(如"是"、"的"等)的干扰而遭受攻击。他们开发了功能词去注意力(FDA)机制,让AI减少对这些词汇的关注。测试显示,该方法可将攻击成功率降低18%-90%,而正常性能仅下降0.2%-0.6%。FDA无需额外训练即可集成到现有模型中,为AI安全防护提供了简单有效的解决方案。

openGauss熊伟:oGRAC+超节点,AI数据库的下一个五年

R语言重获关注 Tiobe编程语言排行榜重返前十

AWS在re:Invent 2025后仍难构建企业AI完整解决方案

Linux基金会推出自主式AI基金会

GitHub个人访问Token被曝光后威胁激增,攻击者可直达云环境

Manus被收购,枫清科技将获过亿元投资:资本市场重估中国AI智能体

新年新机首选啥?AMD高端锐龙游戏本推荐

GridFree推出首个AI数据中心"电力工厂"独立站点

IDC警告AI内存需求将引发PC市场重大下滑

软银完成对OpenAI的225亿美元投资,持股比例达11%

苹果在2026年笔记本电脑出货量下滑中占据有利地位

2025年最佳AI语音录入应用推荐

智简融媒 创新视听|华为助力传媒行业发展新质生产力

华为 Mate X6 折叠屏手机外观公布开启预定,26 日同期发布

万余款数智产品、上千场全国行动 华为联手上万家伙伴启动第三届828 B2B企业节

华为如何抓住全闪化百亿市场新机遇?

闪存普惠,一步到位 华为正式发布极简全闪数据中心暨伙伴先锋行动

华为发布园区网络“光进铜退”先锋行动 ——将投入5000万元营销资源支持新老伙伴共赢园区数智新未来

华为老将余承东,字典里没有躺平

新商机|新标配|新支持,园区网络光进铜退先锋行动发布会

华为发布星河AI网络解决方案,携手全球伙伴共同倡议加快Net5.5G产业演进发展

华为陈帮华:打造F5G-A高品质运力网,形成“全国一台计算机”