硅光——数智时代的光进铜退

光纤和铜缆有什么区别?在传输距离上,光纤的传输距离可以用“公里”来计量。而铜缆的计量只能用“米”;在抗干扰能力上,光传输很少干扰,电信号要防磁、防电、防高低温,等等。在网络升级时,光纤只需要更换光模块,铜缆则需要换掉整根电缆。因此,在制造、园区和企业网设计时,用光纤取代铜缆成了新的趋势。

近期,紫光股份旗下新华三集团交换机产品线总经理兼首席产品经理李玉涛在接受媒体采访时,向我们展示了在数字化智能时代,全新的“光进铜退”——新华三在交换路由设备上对硅光技术的普及应用。

新华三集团交换机产品线总经理兼首席产品经理 李玉涛

“硅光”:芯片层面的“光进铜退”

过去,交换机里面有交换芯片,交换芯片通过电路板连接到前面端口,形成一个相互链接的过程。

硅光技术把PVD的集中度进一步压缩和提高。交换芯片周围会放一些光引擎,光引擎相当于光模块,放在交换芯片的边上,以新的芯片的形态提供交换能力。

硅光的最大优势是降低能耗。从交换芯片到前面板端口的距离将缩得非常近,足够让同一芯片的基板上录下交换芯片的引擎,和光引擎在一起。此外,电信号在PVD板上传输需要电压和电流驱动,如果放在芯片层面,只需要一个微弱的电流就可以驱动,会非常有效地降低芯片能耗。

硅光:实现数据中心、园区和工业场景的增效减排

降低功耗是下一代数据中心必须要克服和解决的技术点。有些云计算数据中心甚至采用将服务器浸没在液体中进行冷却的方式,降低PUE。面对这个挑战,新华三双管齐下。一方面,交换机采用硅光技术后设备功耗可以降低40-50%。,因此,在另一方面,新华三推出了支持浸没式液冷环境设计的液冷交换机。

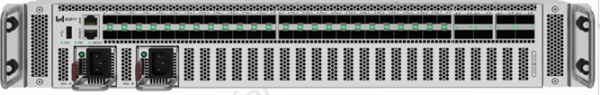

新华三集团液冷交换机支持液冷和风冷双模式,通过冷却液的循环流动带走热量。前后面板采用蜂窝状开孔设计,满足液体最大能力流动,提升散热能力。

硅光与液冷结合形成合力,必然为数据中心节能降耗起到更大帮助。

当前无论数据中心、园区还是工业场景,对于网络带宽的需求与日俱增。100G主干带宽已经很难满足应用需求。而在向400G乃至800G带宽升级的过程中,芯片Serdes速率从112G/224G提升到448G,信号传输损耗显著增大,高速端口800G到1.6T甚至3.2T的散热难度越来越大,逐渐成为瓶颈,无法满足能耗要求。如何在高速传输和降低能耗之间取得平衡?硅光技术完美地解决了这个两难的难题。

新华三集团将先进的硅光技术应用在800G高速传输场景,积极响应碳达峰、碳中和的国家“双碳“战略,同时满足5G时代高带宽、低时延、低功耗的数据中心大流量需求。

硅光技术需要整个产业链的发展。硅光产品集中度高,制程工艺、生产制造的工艺比过去的分离生产条件要提高很多。除了光芯片,还有后端的光纤、连接器和PDK,是一整个产业链。新华三集团在硅光技术方面投入了非常多的研发力量,做了大量生态验证,同时与产业链的相关厂商积极互动,推动整个产业链的发展。

新华三硅光:全面支持产业发展

硅光技术再好,也需要有技术、有产品的支撑才可以成熟落地。而新华三交换机以产品系列丰富、场景覆盖全而著称,有数据中心产品线、园区产品线以及工业交换机产品线。

在数据中心场景,新华三集团的400G、800G、以及硅光的新技术,结合智能无损网络和现网实施的SRv6,都在强力支撑着产业和行业的发展。

在园区场景,新华三集团不断加强绿色节能、可信计算,未来还会更多对软件增值方面进行探索。

在工业场景,新华三集团会更加聚焦场景投入,协助国家在能源行业、煤碳行业的信息化建设,并配合客户进行更多特定化的开发。

在如此众多的新业务、新场景、新需求的催化之下,相信新华三集团的硅光技术也会迅速成熟落地,为国家在数字化转型、信息化建设上贡献自身的力量。

好文章,需要你的鼓励

AI智能体Sweekar:90年代电子宠物的现代继承者

在2026年CES展会上,一款名为Sweekar的AI电子宠物亮相,被誉为90年代经典Tamagotchi的完美继承者。这款智能宠物从蛋形开始,随着成长会物理性变大,经历婴儿期、青少年期到成年期的完整生命周期。每个阶段都有不同的护理需求和互动方式,从基础语言学习到形成独特个性。与原版相比,Sweekar融入了先进AI技术,提供更丰富的长期体验。该产品将通过Kickstarter众筹,售价150美元。

ETH苏黎世突破性WUSH技术:让AI大模型压缩实现接近零损失的革命性方案

瑞士ETH苏黎世联邦理工学院等机构联合开发的WUSH技术,首次从数学理论层面推导出AI大模型量化压缩的最优解。该技术能根据数据特征自适应调整压缩策略,相比传统方法减少60-70%的压缩损失,实现接近零损失的模型压缩,为大模型在普通设备上的高效部署开辟了新路径。

AI赋能农业:科技如何改造传统乡村世界

西班牙CTIC RuralTech创新中心运用AI等前沿技术解决农业面临的气候变化等重大挑战。通过气候模拟系统和土地使用智能分析,农户可以监测作物、预测不同种植条件下的结果,如同拥有时光机器。草莓生产商利用模拟器预测疾病影响和气候变化效应,奶酪制造商则用AI分析牛奶数据,确定最适合生产特定奶酪的原料。这些技术应用大幅提高了农业可持续性和效率。

机器人终于能读懂你的手势了!弗吉尼亚大学团队让机器人变身“人类动作翻译官“

弗吉尼亚大学团队创建了Refer360数据集,这是首个大规模记录真实环境中人机多模态交互的数据库,涵盖室内外场景,包含1400万交互样本。同时开发的MuRes智能模块能让机器人像人类一样理解语言、手势和眼神的组合信息,显著提升了现有AI模型的理解准确度,为未来智能机器人的广泛应用奠定了重要基础。

Proteintech选择亚马逊云科技为首选云服务商,构建行业首个AI抗体助手加速科研创新

大模型落地元年:AI Agent如何打破测试“效率墙”,重塑数智化质量基座?

从工具到团队:万智2.5多智能体正在改写企业决策与执行全链路

AI智能体Sweekar:90年代电子宠物的现代继承者

AI赋能农业:科技如何改造传统乡村世界

Disrupt创业大赛六大媒体娱乐初创企业盘点

OpenAI计划第一季度推出全新音频生成模型

Fizz社交应用CEO谈论匿名社交为何有效

Apple Health应用的强大功能及使用技巧大揭秘

VSCO Capture新增视频拍摄功能迎接新年到来

Instagram负责人:AI内容泛滥,为真实媒体加指纹比识别虚假内容更实用

大学辍学成为初创企业创始人最抢手标签