让移动漫游中的终端不再被“粘住”

移动办公的兴起使得人们的日常工作不再需要固定的工位、固定的办公室或是固定的办公地点,而是变得随时随地——家里、办公室中、旅途上……在不同地点之间漫游。在此过程中,人与网络基础本身的关联逐渐减弱,因为接入可以通过4G,也可以通过有线网络或是Wi-Fi。移动办公更强调地域间的移动策略的灵活切换,这就回归到了无线移动性的基石——Wi-Fi移动漫游。

谈到Wi-Fi移动漫游,在移动状态下进行办公数据收发(例如文件拷贝或收发邮件等)是一种比较常见的应用场景;此外,在仓储等环境中使用移动盘货应用时语音和视频数据的同步传送等则是另一种典型的场景。前者由于软件基本上都支持断点续传或数据重传等机制,所以关注的是漫游过程中的带宽要求;而后者则更关注移动过程中数据传输的实时性对生产效率带来的影响。无论在哪一种场景中,用户一般都感知不到漫游的存在,但实际上得益于现阶段成熟的WLAN部署规划和AP越发低廉的价格,在短短的100米内,用户可能已经跨越了4~5个AP。

可以肯定的是,多部署一些AP并合理进行规划就足以搭建起一个合格的Wi-Fi漫游网络。但是为什么AP就在眼前,但是部分终端网速却很慢?例如,阿朋像往常一样去公司食堂排队就餐,看着漫长的队伍,他拿出手机接入食堂新部署的Wi-Fi网络,准备观看最新的比赛视频,以此来消磨等待的时光,Wi-Fi网络的启用让等待的队伍变成了清一色的低头族。领完午餐来到就餐区,阿朋准备继续观看视频,但事与愿违,视频播放出现缓冲等待,他抬头一看,AP就在头顶,网速为何会如此之慢?在一段等待无果之后,阿朋只能无奈地关闭无线网络,再重新接入。奇怪的是网络立刻又恢复了正常。这是为什么呢?

化身名侦探,通过实验揭开谜底

在上述场景当中,AP的部署数量不是问题,究竟是什么原因导致终端移动过程中出现网速变慢呢?为了揭开谜底,工程师们在实验室中搭建了漫游实验环境。

无规律移动漫游环境测试

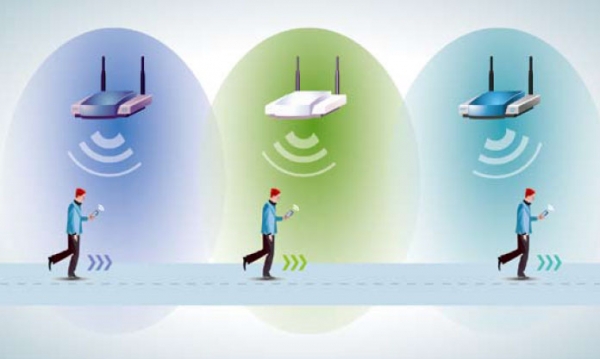

在第一个实验室中,工程师部署了3个AP,并通过降低发射功率模拟出3个漫游域,然后让机器人带着几个不同的终端无规律移动;同时,在这几个终端之间进行视频传输,由于实时视频传输对带宽变化最为敏感,如此可以更真实地反映移动漫游中存在的问题。

机器人带着终端移动漫游

模拟AP之间切换

实际测试中发现:当部分终端移动到另一个漫游域后,终端上的视频经常会出现卡顿甚至长时间等待现象,为了排除偶然性,工程师连续测试了半小时,并检测信号覆盖范围和强度,都没发现问题,而视频卡顿和长时间等待的现象依然存在。

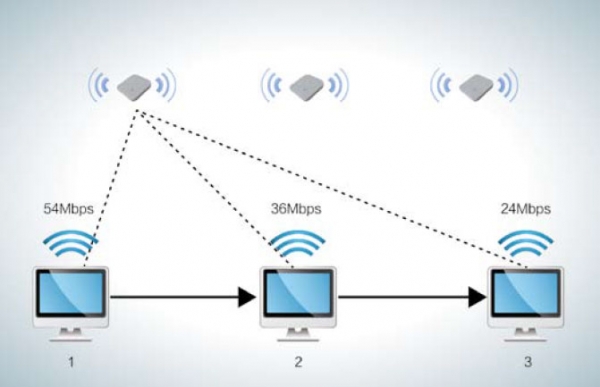

通过查看网管上的终端漫游轨迹,工程师发现了一些奇怪的现象——部分终端始终接入在较远的AP上,也就是说这个终端具有“粘性”,在进入新的漫游域后并没有主动漫游。这里所谓的“粘性”指的是当终端移动到新的漫游域后,尽管前一个AP的信号已经很弱,新AP的信号已经很强,但无线终端并没有自动切换到信号更强的AP上去,而是一直接入在前一个AP上。随着离接入的AP距离越来越远,信号越来越差,带宽也慢慢变低,就像阿鹏在食堂中遇到的情况一样。

终端速度与离AP距离的关系

如何主动改善Wi-Fi网络的漫游行为

其实,阿鹏在食堂中遇到的“粘性”终端问题并不是绝对的,市场上并非所有终端都存在“粘性”,但少部分“粘性”终端带来的危害却也不小。Wi-Fi网络的漫游与3G/4G网络的漫游完全不同,其选择和决策完全由终端驱动,业界对这类不主动漫游的终端(即“粘性”终端)普遍采用的方案是:直接踢用户下线,让用户重新接入。这种“一刀切”的方案虽然方便,但毫不顾及终端能力和用户体验,对用户是否能够再找到合适的AP接入也不考虑,未免过于简单粗暴。

既然Wi-Fi的漫游选择由终端驱动,那么首先可以从终端本身出发,尝试修改终端参数配置来改善其漫游行为;其次,也可以优化Wi-Fi网络让相邻AP也感知终端的信号强度,从而诱导终端漫游到信号更好的AP上。

修改终端驱动配置参数,改善其漫游行为

某些终端的驱动开放了一些可以人为设置的参数,允许用户根据需要进行修改,其中有关漫游行为的参数配置可以改善终端的漫游行为,通过提高或降低漫游敏感度对漫游的主动性行为做出调整。例如Intel的网卡驱动中就设置了“漫游主动性”参数,允许用户根据需要调整终端漫游的灵敏度。

开启华为智能漫游特性,主动引导终端漫游

华为智能漫游特性主要是通过改变终端接收到的相邻AP的信号强度来引导终端主动发起漫游行为。开启智能漫游特性后,AP通过802.11k和802.11v协议帮助终端快速识别附近可作为漫游目标的 AP,完成漫游引导;另外,AP也将感知终端的信号强度,并根据指定的条件阈值进行判定,然后引导终端接入信号更好的AP,实现主动漫游。

用户体验,是态度更是责任

随着WLAN技术的蓬勃发展,802.11ac Wave 2技术的应用,越来越多的场景开始部署Wi-Fi网络。高密度、高速率、高带宽——这“三高”问题已不再成为Wi-Fi网络部署的瓶颈,而用户体验逐渐成为Wi-Fi网络部署时用户关注的重点。对用户来说,移动漫游能力是其无法感知,却又极其重要的,将直接影响用户的最终体验,不放过每一个细小的体验细节,对设备厂商来说是一种态度,更是一种责任。

好文章,需要你的鼓励

Verizon和Collectors如何运用AI:数十亿美元计划和千个模型

两家公司在OverdriveAI峰会上分享了AI应用经验。Verizon拥有超过1000个AI模型,用于预测客户呼叫原因和提供个性化服务,将AI推向边缘计算。Collectors则利用AI识别收藏品真伪,将每张卡片的鉴定时间从7分钟缩短至7秒,估值从8.5亿美元增长至43亿美元。

破解AI代码“指纹“:阿布扎比科技创新研究院首次揭示大语言模型JavaScript代码独有“DNA“

阿布扎比科技创新研究院团队首次发现大语言模型生成的JavaScript代码具有独特"指纹"特征,开发出能够准确识别代码AI来源的系统。研究创建了包含25万代码样本的大规模数据集,涵盖20个不同AI模型,识别准确率在5类任务中达到95.8%,即使代码经过混淆处理仍保持85%以上准确率,为网络安全、教育评估和软件取证提供重要技术支持。

Hammerspace通过三种方式提升AI数据访问性能

Hammerspace发布v5.2数据平台软件,通过更快的元数据读取、更好的数据放置和扩展性优化提升AI数据访问性能。新版本IO500总分提升33.7%,总带宽翻倍,IOR-Hard-Read测试提升超800%。增加了Tier 0亲和性功能,支持GPU服务器本地存储访问,减少集群内网络流量。新增Oracle云支持、Kerberos认证和标签化NFS,提供更细粒度的访问控制。该软件将于12月正式发布。

斯坦福大学惊人发现:AI比人类更懂语言?还是人类判断更准确?

斯坦福大学研究团队首次系统比较了人类与AI在文本理解任务中的表现。通过HUME评估框架测试16个任务发现:人类平均77.6%,最佳AI为80.1%,排名第4。人类在非英语文化理解任务中显著优于AI,而AI在信息处理任务中更出色。研究揭示了当前AI评估体系的缺陷,指出AI的高分往往出现在任务标准模糊的情况下。

Hammerspace通过三种方式提升AI数据访问性能

Google全球推出AI"优惠航班"工具,搜索新增旅行规划功能

从兆瓦到吉瓦:AI如何迫使数据中心彻底重新思考电力问题

Oracle在华尔街科技股抛售中因巨额AI投资遭受重创

Dell PowerScale闪电项目实现并行化升级提速文件处理性能

AWS推出Kiro正式版,支持团队协作和CLI功能

Luminal获得530万美元融资,专注构建更优GPU代码框架

MCP智能体安全平台Runlayer获1100万美元种子轮融资

开发者平台迁移成本高昂需谨慎

阿里千问APP公测,与ChatGPT展开全面竞争

千万装机量的龙蜥,如何面向AI进化?

AMD 锐龙AI MAX+ 395问鼎“技术王座”"春雨计划"润泽智慧万象