未来网络如何助力东数西算 原创

东数为什么要去西算?东数如何才能西算?当记者从工信部公布的数据中了解到,2021年全国数据中心耗电量,相当于1.3个上海市的社会用电总量时,就对将数据中心安置到电力充沛的西部有了充分的认同。但东数如何才能实现西算,这个问题直到第六届未来网络发展大会上,才获得了解答。

近期,第六届未来网络发展大会在江苏省南京市举办。大会以“网络全球决胜未来”为主题,围绕确定性网络、6G通信、算力网络、工业互联网、网络智能等话题,聚集了超1000位未来网络领域专家、行业代表共话未来网络发展。在会后的采访中,新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民,新华三集团江苏代表处总经理谢莉,新华三集团2029研究院技术总监朱仕银,介绍了新华三如何与江苏省未来网络创新研究院合作,共同研发确定性网络,并由新华三承建了全球首张确定性网络试验网的具体情况。

承载算力的确定性网络

通常算力需要尽量的与数据靠近,这样才能获得更高的计算效率。比如在一台电脑中,与CPU距离最近的,必然会是内存,这样才可以在更短的时间内,将数据更高效的向CPU进行传输。可是在实施东数西算时,距离这个鸿沟又将如何跨越过去呢?

对此,刘新民的回答是“网络传输优化”。

新华三集团在近两年中,始终在与科研院所合作,研究如何攻克远程数据传输的链路损耗问题。通常100G的带宽,大概可以实现60G左右的流量传输。但在远程数据转输时,受到多条路由、时延、抖动的影响,60G流量的有效传输率只有30%。这也是为什么以前数据中心都尽力在东部进行建设的一个主要原因。因为那里的数据产生的最多,为了避免数据传输损耗,算力只能被迫向数据中心靠近。

如今通过网络传输优化技术,可以通过确定性网络使得100G带宽的传输效率提升2-3倍,达到90G的有效传输。如此一来,距离将不会再成为建立数据中心的主要制约因素。我们自然可以去环境更适宜、绿色能源更加丰富的西部地区去建立数据中心,从而令东数西算的目标得以实现。

确定性网络的实现原理

远距离传输损耗的难题,确定性网络又是如何加以克服的,对于这个问题朱仕银为我们更加深入的进行了讲解。

要想实现确定性网络的高性能数据传输,首先是要让数据不用“等”。数据在光纤中进行传输,速度基本上就是光速,传输距离实际上对数据传输的影响并不是很大,但是在远距离传输时会经过多个路由转发设备,在每次经过的时候,都要进行相应的网络协商,传输速率也就这样被降下来了。于是确定性网络的首要目标,就是让远距离传输的数据不用“等”。通过统一的管理控制机制,为数据事先建立好一条顺畅的通道,在经过每个路由设备时,都可以直接进行通过。

其次是利用新协议,现在主流传输协议是TCP,但TCP协议的拥塞控制并不理想,导致传输带宽利用率并不理想,从而会导致传输效率降低。在本次大会上,新华三集团就向外发布了利用RDMA方式替代TCP协议的确定性网络传输方案。RDMA协议要求零丢包、低延迟,以往只能在局域的数据中心内采用,如今有了不用“等”的确定性网络,也就可以让RDMA从局域网扩展到了广域网进行使用。网络带宽利用率,也提升到了现在的80-90%。

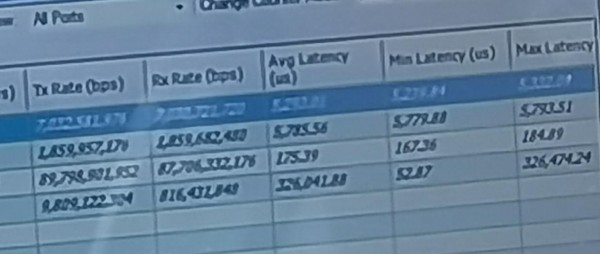

在会场外,新华三还搭建起了确定性网络的测试展示平台,利用思博伦测试仪表向发出确定性网络和背景数据传输流量,并通过以上图中所示的两个加载多跳路由的路由器进行数据转发,为了模拟远距离数据传输,还通过链路损耗测试仪表,为其添加上了相当于1000公里的延迟。

在实时测试结果中我们可以看到,其最小和平均延时只达到一百多微秒,双向传输速率也分别达到89和87Gbps。

通过新华三集团各位技术专家深入浅出的讲解,以及现场的实际测试展示,我们切实体验到了确定性网络在远距离数据传输时的神奇之处,也更加有理由相信,通过确定性网络对算力的承载,东数西算的宏伟目标必然会更加顺利的得到实现。

好文章,需要你的鼓励

埃森哲投资Profitmind,押注AI智能体变革零售业

埃森哲投资AI零售平台Profitmind,该平台通过智能代理自动化定价决策、库存管理和规划。研究显示AI驱动了2025年假日购物季20%的消费,约2620亿美元。部署AI代理的企业假日销售同比增长6.2%,而未部署的仅增长3.9%。Profitmind实时监控竞争对手价格和营销策略,并可创建生成式引擎优化产品文案。

上海AI实验室让机器人“睁眼看世界“:用视觉身份提示技术让机械臂学会多角度观察

上海AI实验室联合团队开发RoboVIP系统,通过视觉身份提示技术解决机器人训练数据稀缺问题。该系统能生成多视角、时间连贯的机器人操作视频,利用夹爪状态信号精确识别交互物体,构建百万级视觉身份数据库。实验显示,RoboVIP显著提升机器人在复杂环境中的操作成功率,为机器人智能化发展提供重要技术突破。

CES 2026:日立与英伟达、谷歌云、Nozomi Networks达成合作协议

日立公司在CES 2026技术展上宣布了重新定义人工智能未来的"里程碑式"战略,将AI直接应用于关键物理基础设施。该公司与英伟达、谷歌云建立重要合作伙伴关系,并扩展其数字资产管理平台HMAX,旨在将AI引入社会基础设施,变革能源、交通和工业基础设施领域。日立强调其独特地位,能够将AI集成到直接影响社会的系统中,解决可持续发展、安全和效率方面的紧迫挑战。

英伟达团队突破AI训练瓶颈:让机器人同时学会多种技能不再“顾此失彼“

英伟达研究团队提出GDPO方法,解决AI多目标训练中的"奖励信号坍缩"问题。该方法通过分别评估各技能再综合考量,避免了传统GRPO方法简单相加导致的信息丢失。在工具调用、数学推理、代码编程三大场景测试中,GDPO均显著优于传统方法,准确率提升最高达6.3%,且训练过程更稳定。该技术已开源并支持主流AI框架。